Natalia Prüfer im Gespräch mit den Übersetzern Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein

Natalia Prüfer: Während des Festivals „Found in Translation“ (Odnalezione w Tłumaczeniu) in Danzig 2015 hat Olga Tokarczuk gesagt: „Der übersetzte Text wird zum Eigentum nicht nur des Autors, sondern auch des Übersetzers“. Ihr habt Olga Tokarczuks „Jakobsbücher“ übersetzt. Ich gratuliere Euch zum Literaturnobelpreis!

Lisa Palmes: (lacht) Ich beziehe diesen Nobelpreis natürlich nicht auf mich. Es war ein Glück für uns, dass die deutsche Übersetzung der „Jakobsbücher“ genau zu dem Zeitpunkt erschien, zu dem der Preis verliehen wurde, aber gerade deshalb hat unsere Übersetzung logischerweise nichts dazu beigetragen, dass die Wahl auf Olga Tokarczuk fiel. Trotzdem bin ich natürlich sehr stolz.

Lothar Quinkenstein: Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist Olga Tokarczuks Preis, aber die Freude ist auch für uns riesig, und als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, war das ein sehr schönes Gefühl. Man fühlt sich damit verbunden, ohne dass man konkret zu dem Preis etwas beigetragen hätte. Wir haben zwei Jahre mit den „Jakobsbüchern“ gelebt, wir haben von den Figuren geträumt, und wenn jetzt dieses Ereignis kommt … das berührt uns natürlich.

Bis jetzt wurden Olga Tokarczuks Bücher von Esther Kinsky und Doreen Daume ins Deutsche übersetzt. Wie kam es dazu, dass nun ihr die „Jakobsbücher“ zusammen gemacht habt? Womit hat eure Zusammenarbeit begonnen?

L.P.: Das war eine längere Geschichte. Vor Jahren fragte das Buchinstitut Krakau bei mir an, ob ich eine Probeübersetzung von zwanzig Seiten von den „Jakobsbüchern“ machen würde, weil sich niemand fand. Esther Kinsky schreibt mittlerweile sehr viele eigene Texte und übersetzt kaum noch. Doreen Daume ist bedauerlicherweise verstorben. Lothar und ich arbeiteten damals gerade an unserer Tandemübersetzung von Ludwik Hirszfelds „Geschichte eines Lebens“ und dachten uns, dass wir gern weiter zusammenarbeiten würden. Zu zweit haben wir dann insgesamt fast zwei Jahre an den „Jakobsbüchern“ gesessen, alleine hätte man wahrscheinlich vier Jahre gebraucht.

Wie funktioniert so eine Tandemübersetzung? Wie sah eure tägliche Arbeit aus?

L.Q.: Der wichtigste Impuls kam durch die gemeinsame Übersetzung des Buchs von Ludwik Hirszfeld. Diese Form der Zusammenarbeit hatte uns große Freude bereitet, wir wollten das gerne fortführen. Ja … und dann kam die Idee, es mit den „Jakobsbüchern“ zu versuchen. Die Verlage, an die wir uns gewandt hatten – bzw. … Lisa, das hattest du ja zunächst alleine versucht –, reagierten zögerlich, vor allem des Umfangs wegen, richtig?

L.P.: Ja, das war das Hauptargument …

L.Q.: Was die Organisation der Arbeit betrifft … wir haben, wie bei Ludwik Hirszfeld, „Die Jakobsbücher“ nicht in der Mitte geteilt und halbe-halbe gemacht, sondern kapitelweise gewechselt, die Abschnitte dann immer wechselseitig redigiert, und mitunter ging ein Kapitel vier, fünf, sechs Mal hin und her, wir haben immer weiter daran gefeilt, alle möglichen Varianten und Vorschläge in Betracht gezogen. Das war das Schönste an der Arbeit – dass wir uns gemeinsam so tief in den Text gegraben haben, Satz für Satz, bis wir beide der Meinung waren, dass es so stehen bleiben kann.

Habt ihr euch oft getroffen, oder habt ihr das alles online gemacht?

L.P.: Jede*r hat zu Hause für sich übersetzt, die fertigen Kapitel haben wir uns zugeschickt und uns in regelmäßigen Abständen getroffen, um die fertigen Kapitel noch einmal durchzugehen.

Wie lange habt ihr so gearbeitet?

L.Q.: Die reine „Schreibarbeit“ dauerte ungefähr 18 Monate. Neben den Treffen waren wir natürlich ständig in E-Mail-Kontakt. Es gab Tage, an denen jeder von uns über zwanzig Nachrichten geschickt hat. Es gab zwei wesentliche Schwerpunkte: die fachliche (historisch-kulturgeschichtliche) Recherche und die Vokabelsuche. Wir wollten der Übersetzung einen spezifischen Ton geben. Und jedes Mal, wenn jemand eine reizvolle Vokabel ausgegraben hatte, zum Beispiel im Grimmschen Wörterbuch, ging sofort eine E-Mail raus: „Schau mal, was ich gefunden habe …“. Wir hatten Vokabellisten mit Wörtern angelegt, die uns im Hinblick auf die kulturelle Topographie – vor allem für den Kulturraum Galizien – interessant erschienen.

Olga Tokarczuk verwendet in den „Jakobsbüchern“ überwiegend die polnische Gegenwartssprache. Es gibt aber im Buch auch Passagen in älterem Polnisch. Wie war es, diese Abschnitte zu übersetzen?

L.P.: Ja, der älteren Sprache bedient sie sich hauptsächlich in den Briefen. Ich habe dann nachgesehen, ob ich Schriftstücke aus dieser Zeit finde, und manchmal haben wir tatsächlich ähnliche Schriften gefunden.

L.Q.: Olga Tokarczuk hat immer betont, dass der Roman auf authentischem Material beruht, sich aber an jeder Stelle auch die Freiheit nimmt, so zu erzählen wie es hätte gewesen sein können. Auf der einen Seite waren wir natürlich verpflichtet, uns an die Fakten zu halten, auf der anderen Seite durften wir immer wieder auch gewisse Spielräume nutzen. Olga Tokarczuk hat von Anfang an betont, dass es ein Roman sei, keine wissenschaftliche Arbeit. Aber auch dort, wo sie auf Quellen aufbaut, hat sie sie oft literarisch umgesetzt. Und oft war die Lösung auch denkbar einfach – wir haben ein „Original“ nicht finden können, und sie sagte uns: „Das habe ich erfunden…“. Dann lag es in unserer Hand.

L.P.: Ich muss dazu sagen, es hat sehr großen Spaß gemacht, diese Bausteine zusammenzusuchen. Wir haben mit dem Grimmschen Wörterbuch und dem Wörterbuch von Adelung gearbeitet. Zum Glück besitzt das Stadtarchiv von Offenbach am Main viele Materialien zu Jakob Frank. Da gab es zum Beispiel die deutsche Übersetzung eines Bittbriefes von Moliwda, sodass wir diesen Brief in der „Originalübersetzung“ zitieren konnten. Das ist natürlich ganz wunderbar, solche Fundstücke zu entdecken.

Standet ihr mit Olga Tokarczuk in Verbindung, um nachfragen zu können?

L.Q.: Immer wieder, ja, aber sie hatte auch von Anfang deutlich gemacht, dass sie uns vertraut und dass wir nicht nach Quellen suchen müssen, wo es keine gibt …

Noch einmal kurz zum Anfang: Was war eurer erster Gedanke, als ihr das Buch zum allerersten Mal gesehen habt?

L.Q.: Mein erster Gedanke war das Bedauern für denjenigen, der das übersetzen wird (lachen). Um Himmelswillen – dachte ich – die arme Seele, die sich damit mal plagen muss (lachen).

L.P.: Und ich ahnte angesichts des Umfangs schon, wie langwierig die Verlagssuche sich gestalten würde …

Die „Jakobsbücher“ sind ein sehr komplexes Werk, das sich bestimmt nicht einfach lesen lässt, auch nicht für polnische Leser. Es ist die Geschichte von Jakob Frank, der im achtzehnten Jahrhundert unter den Juden im östlichen Mitteleuropa eine messianische Bewegung gegründet hat. Olga Tokarczuk schreibt eine historische Geschichte, aber sie betont auch ihre Freiheit bei der Schilderung des Geschehens. Manche Figuren existierten wirklich, wie natürlich Jakob Frank, der Pater Chmielowski, die Dichterin Elżbieta Drużbacka oder die Kastellanin Katarzyna Kossakowska. Das Geschehen ist in der polnischen Geschichte, Kultur und Realität des achtzehnten Jahrhunderts angesiedelt. Meine Frage lautet nun: Was bietet das Buch dem ausländischen – in eurem Fall deutschsprachigen – Leser an Universellem?

L.P.: Das Universelle ist, denke ich, vor allem die Stimmung. Die Idee von einem Mitteleuropa der verschiedenen Religionen, Sprachen und Kulturen ist gerade angesichts der heutigen politischen Situation in Europa von großer Bedeutung: dass man sieht, dass so etwas funktionieren konnte und kann, dass es diese strikte Einteilung in Nationalstaaten gar nicht geben müsste.

L.Q.: Die Frage ist natürlich berechtigt … Ich denke, dass das Universelle an diesem Buch gerade in der mystischen Ebene liegt. Hier werden zeitlose, menschliche Erfahrungen dargestellt. Sicher – das sind jüdische Erfahrungen, sind die Erfahrungen einer Minderheit. Aber gerade hier, in der Mystik, in der Frage nach der Ungerechtigkeit der Welt, in der Frage nach der Erlösung, ist das Judentum so universal, wie man es sich nur denken könnte. Es geht um die Frage nach dem eigenen Leben, selbstbestimmt und in Freiheit, um Fragen der Ethik, um Momente metaphysischer Sehnsucht, die die Begrenztheit des Daseins überwinden, den Pulsschlag der Schöpfung spüren möchte… Das sind alles zeitlose, universale Themen. Ebenso die Einsamkeit, die auch an vielen Stellen zum Ausdruck kommt. Der Mensch mit seinen Fragen… und ein Gott, der sich zurückgezogen hat aus seinem Werk, weil er dem Menschen das Angebot der Freiheit macht…

Ist die Figur Jakob Frank in Deutschland überhaupt bekannt?

L.P.: Nein, nicht sehr. Aber ich glaube, dass er auch in Polen nicht besonders bekannt ist. Das war sicherlich mit ein Grund, warum Olga Tokarczuk dieses Thema und diese Figur ausgewählt hat.

L.Q.: Universal ist auch das Gedenken: Die Welt die hier so detailliert beschrieben wird, die Kultur der mitteleuropäischen Schtetlech – diese Welt hat der deutsche Vernichtungsantisemitismus zerstört. Bei der Lektüre tauchen wir ein in den großen Kosmos von Polin – in die Regionen des polnischen Judentums. Und Olga Tokarczuk gibt an mehreren Stellen zu verstehen, dass die Erzählerinstanz weiß, was wir heute wissen. An der Stelle mit der Anspielung auf den verschollenen „Messias“-Roman von Bruno Schulz zum Beispiel wird es deutlich. Das gibt dem Roman noch einmal besondere Bedeutung. „Die Jakobsbücher“ sind auch zu lesen als großes Buch des Gedenkens an eine vernichtete Welt.

Lothar, du hast schon kurz über die Mystik gesprochen. Meiner Meinung nach gibt es drei Säulen, auf denen die „Jakobsbücher“ fußen: den Inhalt, die Form und die Mystik. Welche war für euch die wichtigste, und warum?

L.P.: Ich betrachte mich in erster Linie als Sprachwissenschaftlerin, daher war für mich vor allem die Form – also die Sprache – von Bedeutung. Das Arbeiten mit verschiedenen sprachlichen Niveaus, älteren und stilisierten Texten, unterschiedlichen Perspektiven …

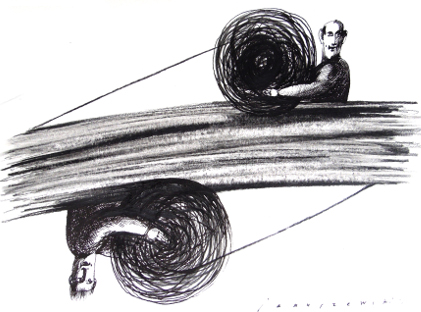

L.Q.: Ich fand vor allem die sprachlichen Aspekte im Hinblick auf die mystische Hermeneutik interessant. Die kabbalistischen Methoden beruhen ja auf einer besonderen Sprachsensibilität, die sich tiefer und tiefer in Bedeutungen versenkt, wie in ein Schneckengehäuse, um dem Geheimnis der Schöpfung näher zu kommen, denn Sprache und Weltschöpfung werden in engster Verbindung gesehen. Für die Kabbalisten ist das hebräische Alphabet die Matrix der Welt, die 22 Buchstaben bilden den Code der Schöpfung, Sprache besitzt schöpferische Energien – wie bei Bruno Schulz, in seiner Erzählung „Das Buch“. In den „Jakobsbüchern“ gibt es eine wunderschöne Passage, in der Nachman in seinen Notizen über das Erzählen nachdenkt, er zieht dort die Parallele, dass Erzählen in bestimmten Momenten auch ein Tun, ein Handeln sei. Aus den mystischen Reflexionen entfaltet sich die poetologische Ebene des Romans. Das ist ungeheuer faszinierend.

Kann der Nobelpreis für die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk eurer Meinung nach dazu beitragen, die polnische Literatur in der Welt populärer zu machen?

L.P.: Auf jeden Fall. Dieser Preis ist eine Art Qualitätsmerkmal. Vielleicht wird dadurch das Bild Polens etwas korrigiert, und die Leser*innen erkennen, dass polnische Literatur alles andere ist als verstaubt, altmodisch, esoterisch oder mystisch. Vielleicht wird dieses Buch und auch andere Bücher nun unter einem ganz anderen Gesichtspunkt gelesen.

L.Q.: Ja, ganz sicher. Das würde ich auch unterstreichen. Das schafft Aufmerksamkeit und wird sicher noch einmal weitere Übersetzungsleistungen befördern. Wie diese Übersetzungen dann aufgenommen werden, lässt sich natürlich schwer einschätzen, aber der Nobelpreis schafft auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Gerade in der jetzigen politischen Situation ist das sehr gut. Der letzte Literaturnobelpreis für die polnische Lyrikerin Wisława Szymborska ist schon eine Weile her, und das belebt jetzt auf jeden Fall die Diskussion.

Was sind jetzt eure Übersetzungspläne?

L.P.: Ich habe erst einmal Pause gemacht. Jetzt übersetze ich etwas ganz anderes, einen Krimi von Kaja Malanowska, den ich schon 2015 verschiedenen Verlagen angeboten hatte. Inzwischen merke ich jedoch langsam auch, dass mir die Figuren aus den „Jakobsbüchern“ zu fehlen beginnen, die uns so lange begleitet haben. Wenn also Olga Tokarczuk eine Fortsetzung des Romans schreiben möchte … (lacht).

L.Q.: Ich sitze gerade an den „Opowiadania bizarne“ von Olga Tokarczuk, die uns als nächstes vom Verlag angeboten wurden. Weil Lisa aber in der Zwischenzeit schon etwas anderes begonnen hatte, befasse ich mich jetzt damit. Nach den „Jakobsbüchern“ ist das sozusagen Kurzstrecke, das lässt sich überhaupt nicht vergleichen. Es macht großen Spaß, jetzt in einem ganz anderen Register zu arbeiten. Die Erzählungen haben einen überschaubaren Umfang, mir kommt es so ein bisschen vor wie Dehnungsübungen nach dem Achttausender (lacht). Ich hoffe, dass wir danach wieder etwas zu zweit machen können, weil diese Zusammenarbeit einfach sehr schön war. Wenn man anfängt sich auszutauschen und überlegt was könnte man hier vielleicht noch verbessern … was könnte man dort noch verfeinern … wir sind in der Zusammenarbeit auf Einfälle gekommen, auf die wir alleine wahrscheinlich nicht gekommen wären. Wenn wir unsere Arbeitssitzungen hatten … diese maximale Konzentration … zwölf, manchmal vierzehn Stunden. Danach waren wir immer völlig erledigt und zugleich euphorisch, weil Ideen entstanden waren, die jeder für sich im stillen Kämmerchen nicht gehabt hätte. Das war einfach wunderschön.

Gab es da nie Streit?

L.P.: Nein, Streit gab es nie. Ich bin sehr froh, dass wir diese Übersetzung zu zweit gemacht haben. Allein wäre ich wahrscheinlich daran verzweifelt. Man kann zu so einem komplexen Buch auch niemanden fragen, niemand kennt sich ohne diese intensive Arbeit so genau mit dem Thema aus. Mittlerweile denke ich, dass eine Übersetzung im Tandem eine ideale Sache ist. Es würde aber nicht mit jeder/m Kolleg*in funktionieren. Es ist ein Glücksfall, jemanden für ein Tandem zu finden. Viele Übersetzer*innen können sich eine solche Zusammenarbeit aber gar nicht vorstellen.

Ich wünsche euch noch viele solcher erfolgreicher Kooperationen und danke euch für das Gespräch.

Das Gespräch fand im November 2019 in Berlin in deutscher Sprache statt.

Lisa Palmes: Übersetzerin, Sprachwissenschaftlerin, Lexikographin, Dozentin für Literarisches Übersetzen. Zu ihren übersetzten Autor*innen gehören Joanna Bator, Wojciech Jagielski, Filip Springer, Mariusz Czubaj, Lidia Ostałowska, Justyna Bargielska. Gemeinsam mit der deutsch-polnischen Buchhandlung Buchbund in Berlin organisiert sie Gesprächsreihen mit polnischen Schriftstellern (so wie etwa „Reportagen ohne Grenzen“, 2013). 2017 erhielt sie den Karl-Dedecius-Preis für deutsche Übersetzer polnischer Literatur, und 2019 einen Sonderpreis des Riesengebirge-Literaturpreises für ihre Übersetzung der Reportagen Filip Springers.

Lothar Quinkenstein: Literaturwissenschaftler, Schriftsteller, Übersetzer aus dem Polnischen. Seit 2012 lehrt er im Studiengang „Interkulturelle Germanistik“ (Frankfurt/Oder / Słubice). Er übersetzte Essays und Prosa von Henryk Grynberg, Władysław Panas, Ludwik Hering, Ludwik Hirszfeld, Magdalena Parys, Brygida Helbig. Zuletzt veröffentlichte er den Roman „Souterrain“ (2019). 2017 wurde er mit dem Jabłonowski-Preis ausgezeichnet; im selben Jahr erhielt er den Spiegelungen-Preis für Lyrik.

„Die Jakobsbücher“ – der jüngste Roman der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk, die 2018 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Die deutsche Übersetzung der „Jakobsbücher“ wurde kurz vor der Bekanntgabe der Auszeichnung im Oktober 2019 vom Züricher Kampa Verlag veröffentlicht.

Ihre gemeinsame Übersetzung des Romans „Die Jakobsbücher“ haben Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein in einem ausführlichen Arbeitsjournal dokumentiert: http://www.toledo-programm.de/journale/772/journal-zur-ubersetzung-des-romans-ksiegi-jakubowe-von-olga-tokarczuk-2014