30 Jahre Atlantis des Nordens

„Fotografien haben etwas Nomadisches an sich. Wenn jemand stirbt, werden sie in Schachteln gestopft und verschwinden irgendwo. Und dadurch, dass sie einem dann so unvermittelt wieder begegnen, hat ihr Auftauchen aus der Vergessenheit etwas Gespenstisches an sich. Sie kommen also wie Geister auf einen zu.“

W. G. Sebald

Irgendwann im Jahr 1890 stellte der Allensteiner Fotograf Paul Horn seine Kamera in der damaligen Oberstraße auf, öffnete den Sucher und hielt nach längerer Belichtungszeit auf einer sogenannten trockenen Gelatine-Silberplatte eine Ansicht des Stadttores aus dem 14. Jahrhundert fest. Das Ergebnis scheint leicht schief, das Hohe Tor, oder Wysoka Brama, etwas nach rechts geneigt. Die Geschäfte und Häuser entlang der Oberstraße auf der Ostseite des Tores sind jedoch ordentlich abgebildet: Paul Sikorski, Friseur, befindet sich im selben Gebäude wie die Gebrüder Nolle, Spielzeugladen, und einige andere Geschäfte. Am faszinierendsten sind jedoch die Menschen, die Horn eingefangen hat. Die Belichtungszeit der Gelatinefotografie war kürzer als die der vorher üblichen Daguerreotypie oder Kollodium-Nassplatten-Technik und hielt die Menschen in Bewegung fest, wenn auch leicht verwischt.

Auf der Westseite der Oberstraße ist eine Gruppe von drei Personen mit Hut zu erkennen, vielleicht eine Familie, und auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist eine weitere Dreiergruppe erfasst, etwas schärfer: Es handelt sich um drei respektable Herren in Anzügen. Schließlich gibt es noch zwei Phantome auf dem Bild: ein barfüßiger Lieferjunge mit Hut im Vordergrund rechts, ohne Gesicht, etwas in der Hand haltend, das wie ein Tablett oder ein Körbchen aussieht. Er scheint mitten im Schritt stehen geblieben zu sein, vielleicht aus Neugierde angesichts der Holzapparatur des Fotografen, bei der das Auge der Linse herausragt wie ein Blasebalg. Weiter hinten in Richtung Tor ein weiterer Schatten, dieser ohne Beine und etwas massiger als die anderen, ein schnell ausschreitender Wachtmeister im Mantel vielleicht, oder ein einspänniges Coupé, das über das Kopfsteinpflaster rattert. Was Paul Horn einfing, war einerseits eine Momentaufnahme des Deutschen Reiches und einer kleinen Stadt, an dessen östlichem Rand, aber auch das Dokument einer Welt, die für immer verloren ist. Unwissentlich hat Paul Horn die Geister von Ostpreußen für uns eingefangen.

Die Fotografie von Paul Horn ist nur eine von über 500 Abbildungen, die 1993 unter dem Titel „Atlantyda Północy/Atlantis des Nordens“ in einer Fotoausstellung in Polen und Deutschland gezeigt wurden. Der Name „Atlantis des Nordens“ wurde vom Allensteiner/Olsztyner Dichter Kazimierz Brakoniecki gewählt, der die Kulturgemeinschaft Borussia mitbegründete, welche sich seit Anfang der 1990er Jahre intensiv dem deutsch-polnischen Dialog und der Auseinandersetzung mit deutscher Kulturgeschichte im ehemaligen Ostpreußen verschrieben hat. Eine Reise mit Borussia nach Kaliningrad, dem ehemaligen Königsberg, inspirierte Kazimierz Brakoniecki dazu, den polnischen Bewohnern von Ermland-Masuren fotografische Belege des multikulturellen und multinationalen Lebens zu zeigen, wie es hier vor dem Ersten Weltkrieg existierte. Zusammen mit Konrad Nawrocki vom Institut der Kunst an der Polnischen Akademie der Wissenschaften, welches einen großen Teil des fotografischen Nachlasses des ehemaligen Provinzialdenkmalamtes in Königsberg verwaltet, kuratierte Brakoniecki dann „Atlantis des Nordens“: 517 Fotos wurden ausgewählt und mit Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit präsentiert. Es ging hierbei allerdings nicht um die Darstellung von Prunkbauten und preußischer Macht, sondern um das Alltagsleben, die Kultur und Naturlandschaften Ostpreußens an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, sofern dies mit den zur Verfügung stehenden Fotos möglich war. Die 1993 erstmals gezeigten Bilder sorgten für großes Aufsehen – zum ersten Mal wurde das frühere deutsche Leben in Ostpreußen in Polen nach 1945 nicht als etwas Negatives dargestellt, wurde dem kommunistischen Narrativ der „wiedergewonnenen Gebiete“ etwas entgegengesetzt.

„Atlantis des Nordens“ zeigte, dass es möglich ist, ultra-lokale Narrative zu schaffen und anhand von Alltagsaufnahmen die Geschichte(n) Ostpreußens auf einer menschlichen Ebene zu erzählen, weit weg von vereinfachenden, nationalistisch-populistischen Narrativen. So ist es kein Wunder, dass „Atlantis des Nordens“ auch ein Schlüsselbegriff in der Arbeit von Kazimierz Brakoniecki wurde. „Atlantis“ ist all das, was vom Nationalsozialismus zerstört, von sowjetischen Panzern überrollt und nach 1945 aus dem historischen Bewusstsein der Region verdrängt wurde – ein Mythos der verlorenen multikulturellen Vergangenheit Ostpreußens. „Atlantis des Nordens“ ist auch Vorreiter der gegenwärtigen kulturellen Annäherung in Polen an das was als poniemieckie, „ehemals deutsch“ bezeichnet wird, und was sich in Büchern wie dem gleichnamigen von Karolina Kuszyk oder Filip Springers „Mein Gott, jak pięknie“ („Mein Gott, wie hübsch“) widerspiegelt. Das ostpreußische Atlantis von Kazimierz Brakoniecki ist ebenso in das Manifest von Borussia eingeflossen: „[…] Während wir eine polnische Identität herausbilden, ein neuartiges, wirkungsvolles Handeln und Denken anstreben, entdecken wir gleichzeitig das hier bestehende preußische, deutsche einheimische Erbe, um – eingedenk der Tragödien des 20. Jahrhunderts – aufzuzeigen, dass wir ein freies und demokratisches Vaterland anstreben und das Wohl anderer Brudernationen achten. Die Andenken jeder nationalen Vergangenheit behandeln wir als die Andenken der Menschheit.“

Die Geschichte meiner eigenen Familie ist ebenfalls die eines verschwundenen Atlantis, jedoch nicht die der Nachgeborenen vor Ort wie Brakoniecki, die in Trümmern und umgeben von deutschen Namen auf Häusern und Grabsteinen aufwuchsen, sondern die der deutschen Enkelgeneration, die in einem wohlhabenden westlichen Land mit Geschichten einer verloreneren Welt groß wurden; Geschichten von Frost und Wölfen in den Wäldern, von Schlittenfahrten zur Kirche, von Markttagen in Allenstein, davon wie Schergen der Gestapo Verwandte verhafteten, und dem unaufhaltsamen Ansturm der Roten Armee. Die Bilder von Ostpreußen, die ich in Familienalben entdeckte, ähnelten denen, die 1993 zum ersten Mal ausgestellt wurden: abstrakte Ausschnitte einer längst verlorenen Welt und ihrer Geister. Mir unbekannte Menschen bei der Kartoffelernte auf stoppeligen Feldern, kräftige Pferde und ein braungebranntes Paar vor einem Heuwagen, eine Familie im Sonntagsstaat, die an einem kalten Wintertag mit Schnee auf dem Boden vor der Eingangstür des eigenen Bauernhauses stand. Dennoch war Ostpreußen keine Utopie, keine ideale Zivilisation, die für immer in den Wellen unterging. Nach dem Ersten Weltkrieg war dies ein zutiefst konservativer Ort, mit großer Armut und großen Vorurteilen, und wenn ich mir die Wahlergebnisse der Nationalsozialisten hier schon vor 1933 ansehe, kann ich keine Traurigkeit darüber empfinden, dass Junker und Großgrundbesitzer für immer verschwunden sind.

Im Gegensatz zu Kazimierz Brakoniecki bin ich also nicht dort geboren, wo diese Geschichten sich abspielten und die Fotografien aufgenommen wurden, sondern kehre als Schriftsteller gewissermaßen immer wieder zurück an den Ort meiner Familie – und finde in der Gegenwart das Untergegangene. Wie Kazimierz Brakoniecki bin ich aber als in Deutschland Aufgewachsener auch von diesem Atlantis fasziniert. Allerdings nicht in dem Sinne, dass es in mir eine Sehnsucht nach etwas weckt, das unwiderruflich verloren ist – die Landschaft von Ermland-Masuren ermöglicht es mir stattdessen, die Geschichte meiner Familie deutlicher zu sehen und besser zu verstehen. Im Dorf Łęgajny, dem deutschen Lengainen, gibt es einen schönen Wanderweg entlang des lokalen Linowski-Sees, dem ehemaligen Lengainen-See, der mich an den Fundamenten des Geburtshauses meiner Großmutter Cäcilie vorbeiführt. In Olsztyn habe ich eine kleine Wohnung in der Partyzantów-Straße, der ehemaligen Bahnhofsstraße, welche meine Großmutter zehn Jahre lang auf ihrem Weg vom Bahnhof Allenstein zur polnischen Schule am Ende der Straße auf und abgelaufen ist. Das ist für mich die gelebte Realität des Atlantis des Nordens: keine konservativ-nationalistische Sehnsucht nach einem idealen Land der Vergangenheit (das es natürlich nie gab), sondern eine Landschaft, die es uns ermöglicht, über die gemeinsame menschliche Erfahrung von Deutschen und Polen zu sprechen.

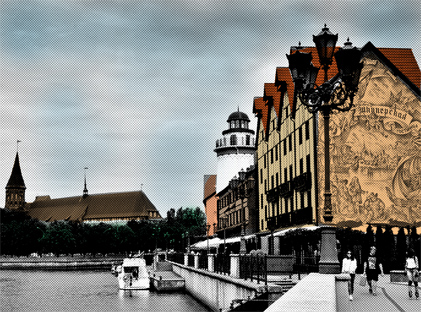

30 Jahre nach ihrer ersten Präsentation kehrte die Fotoausstellung in diesem Sommer zurück, erneut kuratiert von Kazimierz Brakoniecki und mit Ausstellungen im Historischen Museum in Ełk (Lyck) und der städtischen Kunstgalerie von Olsztyn (Allenstein), wenn auch etwas abgespeckt und mit nur 250 statt der ursprünglichen 517 Fotografien. Und auch 30 Jahre später haben die Exponate nichts von ihrer Faszination verloren, das Konzept des „Atlantis des Nordens“ bleibt zeitgemäß. Wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, ist die Zeit des positiven Aufbruchs in Europa Anfang der 1990er Jahre eindeutig vorbei, der Pfad führt nicht mehr aufwärts zu mehr Völkerverständigung und Zusammenarbeit – ganz im Gegenteil. Aber gerade im Angesicht von wachsendem Nationalismus und Abschottung bleibt es wichtig, die komplexen Realitäten von multikulturell gewachsenen Regionen zu erzählen, und auch die häufig damit verbundenen Geschichten von Flucht, Vertreibung und Zwangsmigration.

Ic