Nicht alles, was gut gemeint ist, muss auch immer nur positive Folgen haben. Doch dadurch, dass die Absicht gut war, fällt es oft noch schwerer, negative Aus- bzw. unerwünschte Nebenwirkungen wahrzunehmen. So etwa ließe sich ein oft noch übersehenes und kaum reflektiertes Problem auf den Punkt bringen, das dem beliebten Vergleich zwischen deutsch-französischen und deutsch-polnischen Versöhnungsprozessen seit 1945 zugrunde liegt.

Auf den ersten Blick drängt sich die Gegenüberstellung beider Erzählstränge wie von selbst auf – den einstigen und heutigen Kommentatoren wie auch den meisten Akteuren selbst: In der Tat haben die langwierigen Wege, auf denen es den jeweils engagierten Teilnehmern auf beiden Seiten nach und nach gelungen ist, die insbesondere (doch nicht erst) durch den Zweiten Weltkrieg zerstörten Beziehungen zwischen Deutschland und seinen Nachbarn zu verbessern und über die Wiederherstellung gegenseitiger Dialogbereitschaft den Weg zu Zusammenarbeit und Partnerschaft (zurück) zu finden, schon Einiges gemeinsam. Doch ebenso lassen sich Unterschiede feststellen, die den Vergleich zwar nicht unmöglich machen, doch gewisse Einschränkungen nach sich ziehen: Das größere historische Asymmetrieverhältnis in den deutsch-polnischen als in den deutsch-französischen Beziehungen; die unterschiedliche Intensität der Kriegserfahrungen mit der von Deutschland ausgehenden Gewalt im Zweiten Weltkrieg sowie die territorialen und demografischen Folgen (Zwangsumsiedlungen und Grenzverschiebungen); die Frage nach der Intensität und Form der Mittäterschaft/Kollaboration während der deutschen Besetzung weiter Teile Europas; nach 1945 aber insbesondere die vom Kalten Krieg herbeigeführte Diskrepanz zwischen den jeweiligen Entfaltungsmöglichkeiten beider Bilateralismen. All diese historischen Aspekte lassen zwar einen Vergleich der Wechselbeziehungen zu, aber es wird deutlich, dass die Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich teilweise auf anderen Erfahrungsfundamenten aufbaute als die zwischen Deutschland und Polen.

Das Vergleichen an sich wirft jedoch dann Fragen auf, wenn gleichzeitig ein unterschwelliger Diskurs entsteht, der eine rein westliche Definitionshoheit reproduziert und stärkt. Die in den deutsch-polnischen Kontakten ab 1989 beobachtete Wiederholung profilierter, bereits Jahrzehnte zuvor von Frankreich und (West-)Deutschland erarbeiteter Schritte der Wiederannäherung (Versöhnungsmesse, Schaffung eines gemeinsamen Jugendwerks u. dgl.) wurde oft sowohl in der Praxis als auch auf analytischer Ebene schlicht als Eins-zu-eins-Umsetzung bewährter Erfolgsrezepte wahrgenommen. Der Gottesdienst in Kreisau (November 1989) klang wie ein Echo der Messe von Reims (Juli 1962), und so wie sich der französische Staatspräsident François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl 1984 während der Gedenkfeier in Verdun die Hand gereicht hatten, umarmte derselbe Deutsche 1989 seinen polnischen Amtskollegen Tadeusz Mazowiecki. Dass sich die entsprechenden deutsch-polnischen Gesten später als die deutsch-französischen ereigneten, schien allerdings einen weiteren Beweis für den von Jürgen Habermas einst als „nachholende Revolution“ dargestellten Anschluss der postkommunistischen ostmitteleuropäischen Staaten an den Westen zu liefern.

Diese stillschweigend akzeptierte Interpretation vertiefte jedoch wiederum im östlichen Europa die Perzeption eines Nachholbedarfs. Es verfestigte sich nämlich eine europäische Selbsterzählung, die den Versöhnungsprozess zwischen Polen und Deutschen nicht allzu sehr mit seinem deutsch-französischen Pendant verflocht, sondern ihn eher als dessen Nachzügler einordnete. Der im westlichen Europa während des Kalten Kriegs und nach dessen Überwindung durch Selbstzufriedenheit ziemlich abgestumpfte Sinn für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen – also für die Koexistenz verschiedener Rhythmen aufgrund der Teilung des Kontinents, die zwar nicht immer simultan verliefen, doch deswegen bei weitem nicht zu völlig getrennten politischen und kulturellen Entwicklungsprozessen in Europa führten – trug dazu bei, dass die Ost(mittel)europäer ab 1989 geradezu einen Nachholzwang verspüren mussten. „Eine bedauerte Verzögerung weist immer auf eine verpasste Gelegenheit, auf eine rückwärtsgewandte Wünschbarkeit, die ein beschleunigtes Aufholen ideologisch programmieren soll“, schrieb Reinhart Koselleck einst in seinen theoretischen Erwägungen zur Geschichtsschreibung. Für die neuen Anwärter auf EWG- bzw. EU-Mitgliedschaft kam ein solcher Verlust der Zeitsouveränität exemplarisch zum Ausdruck. Es fiel ihnen in der Transformationsphase schwer, sich dem Westen in seiner Rolle als europäischer Schrittmacher zur Wehr zu stellen, ja es bestand damals kein größeres, sprich mehrheitstaugliches gesellschaftliches Verlangen nach Entschleunigung. Schließlich schien ja die restlose Auflösung der DDR die geringe Durchsetzungskraft jeglichen östlichen Anspruchs auf Zeitsouveränität vor Augen geführt zu haben: Das Versprechen „Überholen, ohne einzuholen“ war nicht eingelöst worden.

Diese stillschweigend akzeptierte Interpretation vertiefte jedoch wiederum im östlichen Europa die Perzeption eines Nachholbedarfs. Es verfestigte sich nämlich eine europäische Selbsterzählung, die den Versöhnungsprozess zwischen Polen und Deutschen nicht allzu sehr mit seinem deutsch-französischen Pendant verflocht, sondern ihn eher als dessen Nachzügler einordnete. Der im westlichen Europa während des Kalten Kriegs und nach dessen Überwindung durch Selbstzufriedenheit ziemlich abgestumpfte Sinn für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen – also für die Koexistenz verschiedener Rhythmen aufgrund der Teilung des Kontinents, die zwar nicht immer simultan verliefen, doch deswegen bei weitem nicht zu völlig getrennten politischen und kulturellen Entwicklungsprozessen in Europa führten – trug dazu bei, dass die Ost(mittel)europäer ab 1989 geradezu einen Nachholzwang verspüren mussten. „Eine bedauerte Verzögerung weist immer auf eine verpasste Gelegenheit, auf eine rückwärtsgewandte Wünschbarkeit, die ein beschleunigtes Aufholen ideologisch programmieren soll“, schrieb Reinhart Koselleck einst in seinen theoretischen Erwägungen zur Geschichtsschreibung. Für die neuen Anwärter auf EWG- bzw. EU-Mitgliedschaft kam ein solcher Verlust der Zeitsouveränität exemplarisch zum Ausdruck. Es fiel ihnen in der Transformationsphase schwer, sich dem Westen in seiner Rolle als europäischer Schrittmacher zur Wehr zu stellen, ja es bestand damals kein größeres, sprich mehrheitstaugliches gesellschaftliches Verlangen nach Entschleunigung. Schließlich schien ja die restlose Auflösung der DDR die geringe Durchsetzungskraft jeglichen östlichen Anspruchs auf Zeitsouveränität vor Augen geführt zu haben: Das Versprechen „Überholen, ohne einzuholen“ war nicht eingelöst worden.

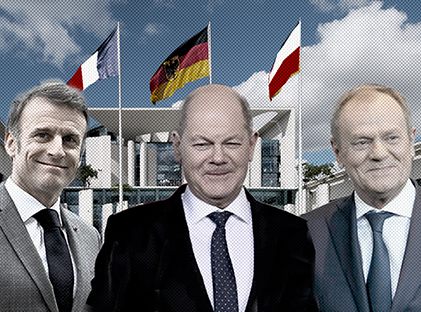

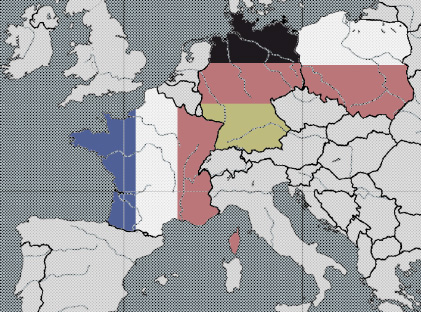

Wenn durch den Vergleich zweier Versöhnungsprozesse der eine in den Ruf kommt, ein verspätetes Echo des anderen zu sein, ist nun einmal für den ersteren das Risiko, als zweitrangig empfunden zu werden, hoch einzuschätzen. Ebenso verstärkt sich dadurch die Tendenz, den entsprechend als erstrangig perzipierten Prozess zu idealisieren, indem sein Narrativ zum Kanon einer Success-Story gemacht wird. So verhält es sich mit dem deutsch-französischen Tandem, dessen Weg von Konflikt zu Freundschaft als exemplarisch gilt und dessen Rolle als bereits sprichwörtlicher „Motor“ der europäischen Integration seit einem halben Jahrhundert heraufbeschworen wird. Die Tatsache, dass in der europäischen Erzählung von der Nachkriegsversöhnung seit 1945 dem deutsch-polnischen Prozess ein viel bescheidener Platz zuteilwird, mag von Deutschland, das ja in beiden Bilateralismen engagiert ist, kaum wahrgenommen werden. Umso größer aber gestaltet sich daher aus verständlichem Grunde Polens Geltungsbedürfnis als Akteur europäischer Politik. Soviel man in verschiedenen Bereichen am bisherigen Kurs der polnischen PiS-Regierung seit 2015 auszusetzen haben mag, man wird doch nicht übersehen können, dass der innenpolitische Erfolg ihrer Rhetorik der wiedererlangten außenpolitischen Würde nicht zuletzt auch mit dem eben beschriebenen Problem der Zeitsouveränität in Verbindung zu bringen ist, was sich ja gerade an den sehr demonstrativen – und zugegebenermaßen nicht unbedingt geschickten – Versuchen Warschaus bemerken lässt, das dominierende europäische Narrativ über Krieg und Nachkriegszeit zu beeinflussen.

Es wäre mit Sicherheit ein Gewinn für die Qualität der heutigen und zukünftigen deutsch-polnischen Kontakte, gerade in Hinblick auf den sich 2021 zum 30. Mal jährenden Nachbarschaftsvertrag (17. Juni 1991), wenn sich beide Partner mehr auf den unwiderlegbaren Eigenwert ihrer Beziehungen zueinander und des nicht nur seit 1989, sondern bereits seit 1945 zurückgelegten Weges konzentrierten, anstatt den Stand ihrer Relation an dem der deutsch-französischen messen zu wollen. Zum einen, weil selbst enge Partnerschaft Interessenkonflikte nicht ausschließt und ein gutes Verhältnis nie ein für alle Mal ausgehandelt wird, wie die jüngsten europapolitischen und euroatlantischen Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich erneut vor Augen führen; zum anderen, weil eine verdiente Aufwertung der deutsch-polnischen Beziehungen über Sonntagsreden hinaus dazu beitragen könnte, in Polen Enttäuschungen entgegen zu wirken und zu einem konstruktiveren Dialog zu motivieren. Eine besondere Last fällt dabei weiterhin Deutschland zu: Es muss zwar nicht unmittelbar auf die neu aufgetischten Reparationsansprüche, wie sie zur Zeit von polnischer Seite formuliert werden, eingehen, sollte aber materielle und symbolische Wege finden, um zu bestätigen, wie ernst die Deutschen es mit einem verantwortungsbewussten und entspannten Dialog auf Augenhöhe mit ihren polnischen Nachbarn meinen. Ein möglicher Weg könnte über gemeinsame Projekte zugunsten einer vollständigeren Erinnerungskultur führen, wie es beispielsweise die laufende Initiative zur Errichtung eines Denkmals für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus bieten mag. Der Konkurrenz der Opfer kann am ehesten vorgebeugt werden, wenn man aller gebührend gedenkt. Ansonsten könnte die deutsch-polnische Versöhnung im Verdacht stehen, auch noch achtzig Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit einem Auge blind geblieben zu sein.